학창 시절 수학 분야에서는 두뇌의 발달이 보이지 않아 문과를 다녔지만 기본적으로 물리 화학 생물 지구과학을 공부했다. 인문계 반 아이들이 대부분 과학 과목을 별로 좋아하지 않았던 것 같은데, 나는 꽤 좋아했던 것 같아. 생물은 암기만 잘하면 됐고 수학과 크게 다르지 않았고 계산과 공식 위주였던 물리 화학도 나쁘지 않은 점수를 받았다. 그중에서 관심있고 좋아했던 과목은 지구과학이었다. 별에 대해서는 잘 모르지만 태양계 행성을 배울 때는 정말 재미있어 했다. 물론 문과이기 때문에 가볍게 배운 탓도 있을 것이다.

그러다 이 책을 도서관에서 발견하자 얼른 집어 들었다. 최근 몇 년 사이에 드물게 미술 관련 책을 재미있게 읽었는데 그림에 관한 천문학 이야기라니 흥미로웠다.

PART 1 그림 위의 별과 행성: 그리스 로마 신화의 태양계 이야기

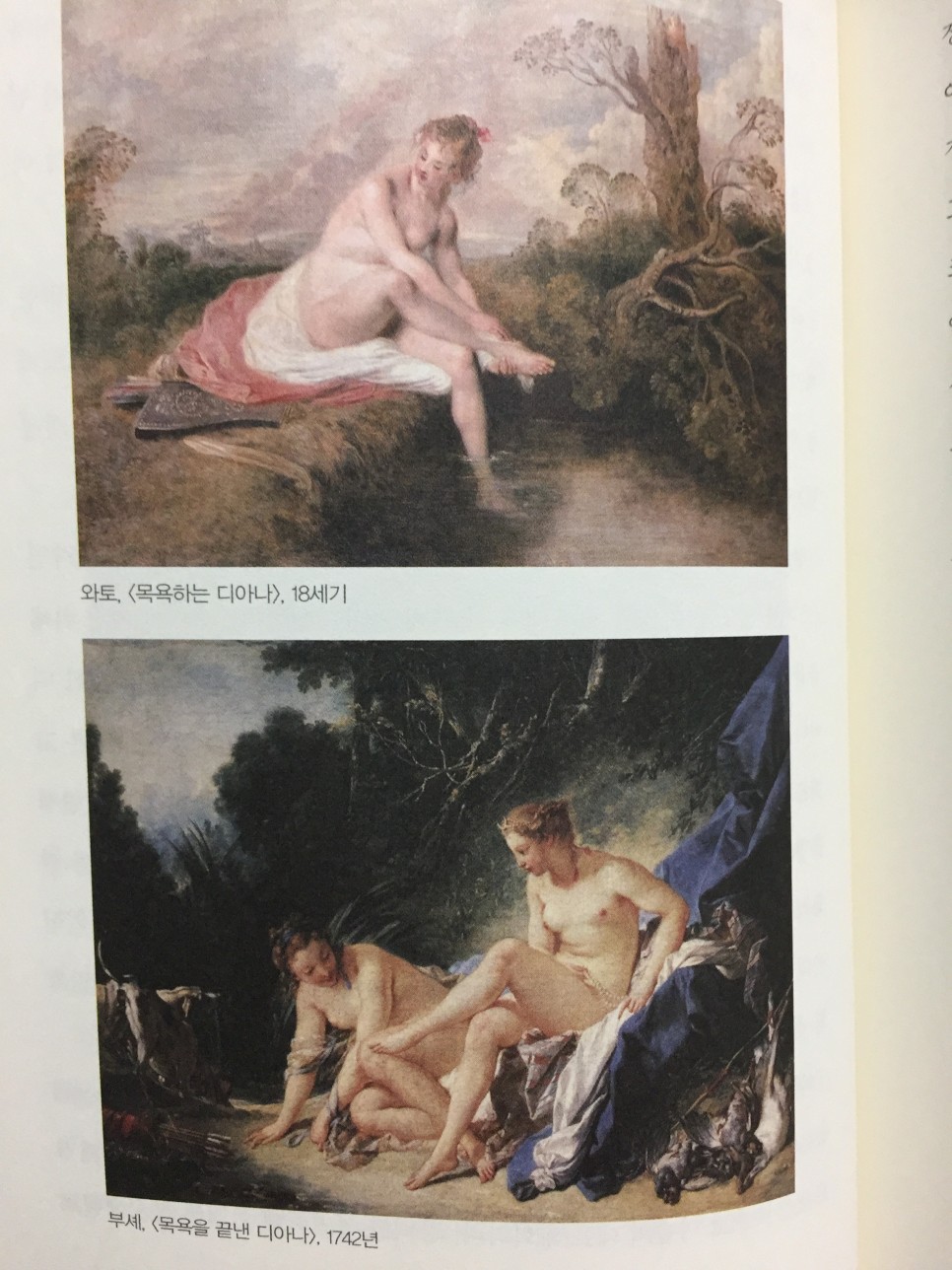

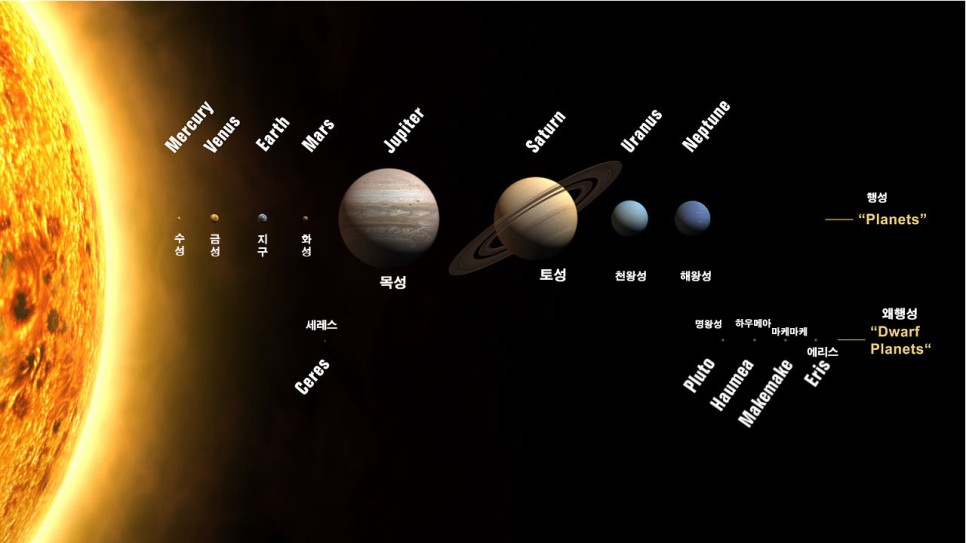

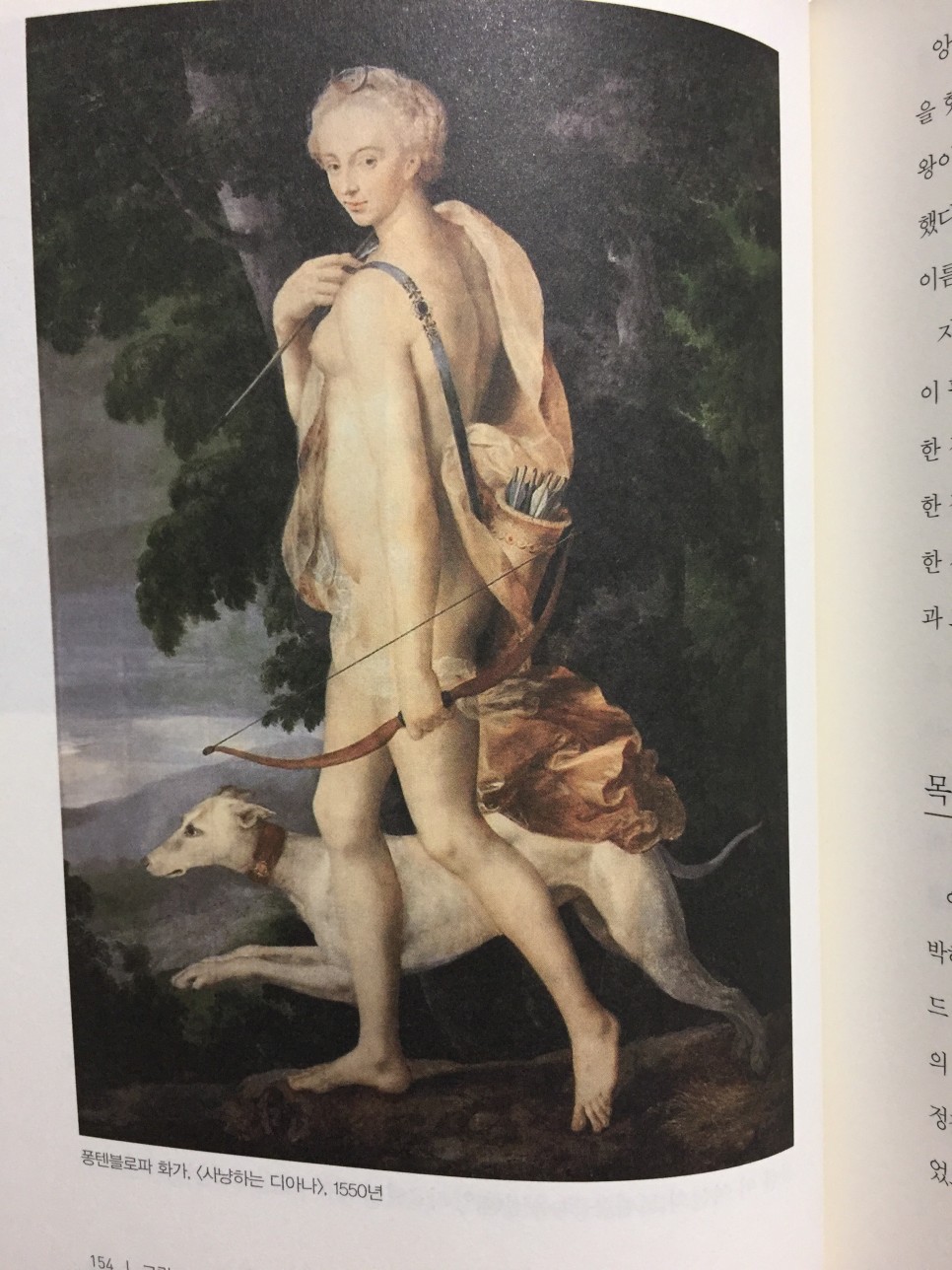

출처 : 구글 ‘태양계 행성’ 검색 이미지 태양계 행성의 이름은 그리스 로마 신화의 12주신 이름에서 따왔다. 행성 중 가장 큰 목성은 그리스 로마 신화의 주신 쥬피터(Jupiter, 제우스), 달에 이어 두 번째로 밝은 금성은 미의 여신 비너스(Venus), 태양계 행성이었으나 2006년 퇴출된 왜소행성 명왕성은 올림포스 12 주신에도 들지 못하는 지하 세계의 신 플루토(Pluto)이다. 움직임이 느린 토성(Saturn)은 늙은 신 사투르누스(크로노스)의 이름을 붙였다. 푸른색이 아름다운 해왕성은 넵튠(Neptune포세이돈), 토성보다 먼 행성인 천왕성은 크로노스로 쫓겨난 우라노스(Uranus)가 떠오른다는 이유로 이름 붙여졌다. 행성 가운데 공전 주기가 88일로 가장 짧고 평균 궤도 속도는 48km로 가장 빠른 수성은 머큐리(Mercury헤르메스), 산화철 때문에 붉게 빛나는 화성은 서양에서 피가 뜬다고 해서 전쟁의 신 마르스(Mars)라고 불린다.그리고 지구의 위성인 달은 자유롭고 독립적인 여성의 이미지를 가진 디아나(Diana아르테미스)로 불린다고 한다. 태양은 올림포스 12주신 중 제우스를 제외하고 가장 강력한 신인 아폴로(Apollo)의 이미지를 줬다.

각 행성의 특징을 뽑아내 그리스 로마 신화의 신들의 이름을 붙인 것이 기발했다. 행성들의 영문 명칭은 알고는 있었지만, 이런 설명으로, 새롭게 알게 된 것도 있어 재미있었다.

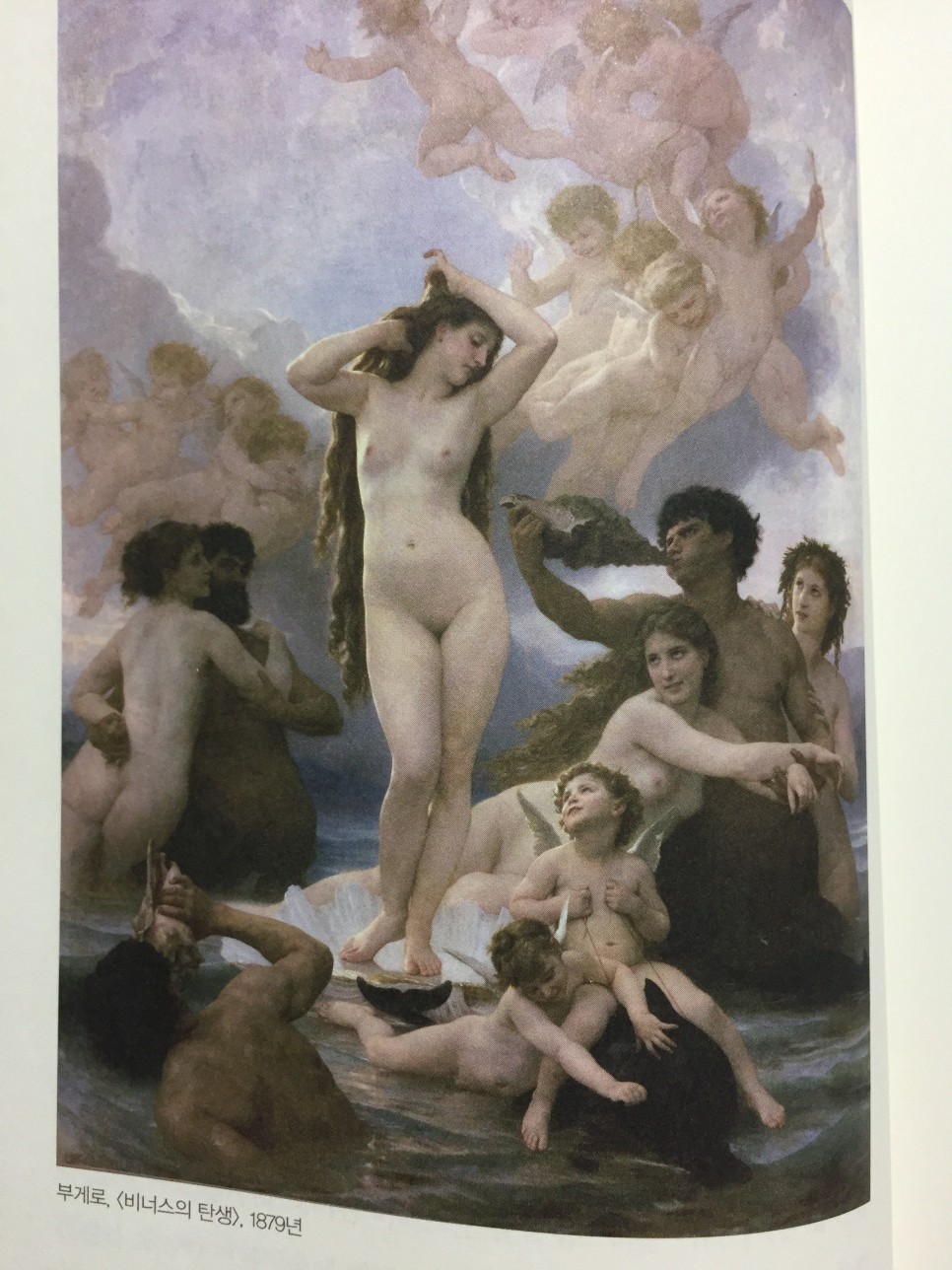

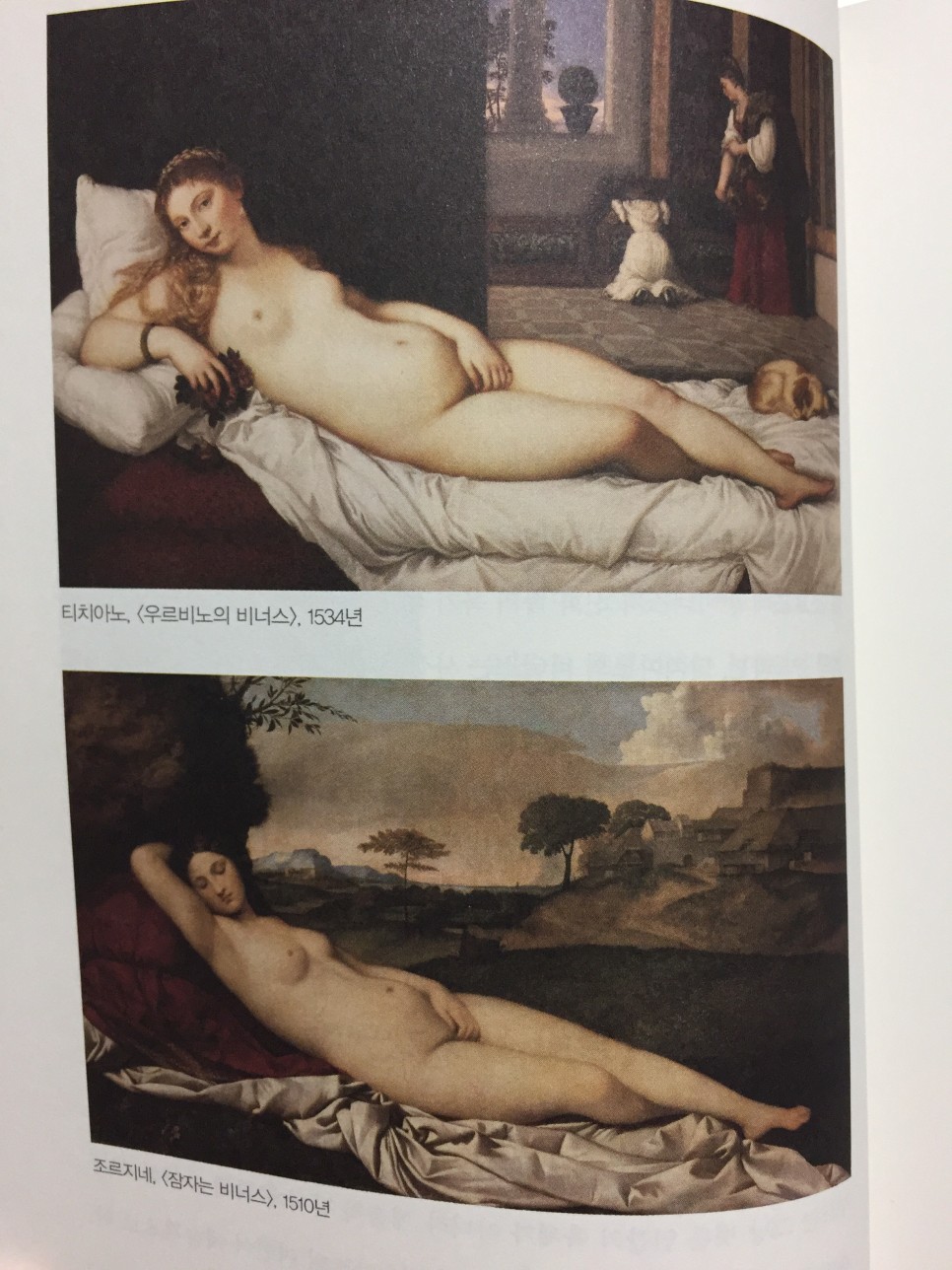

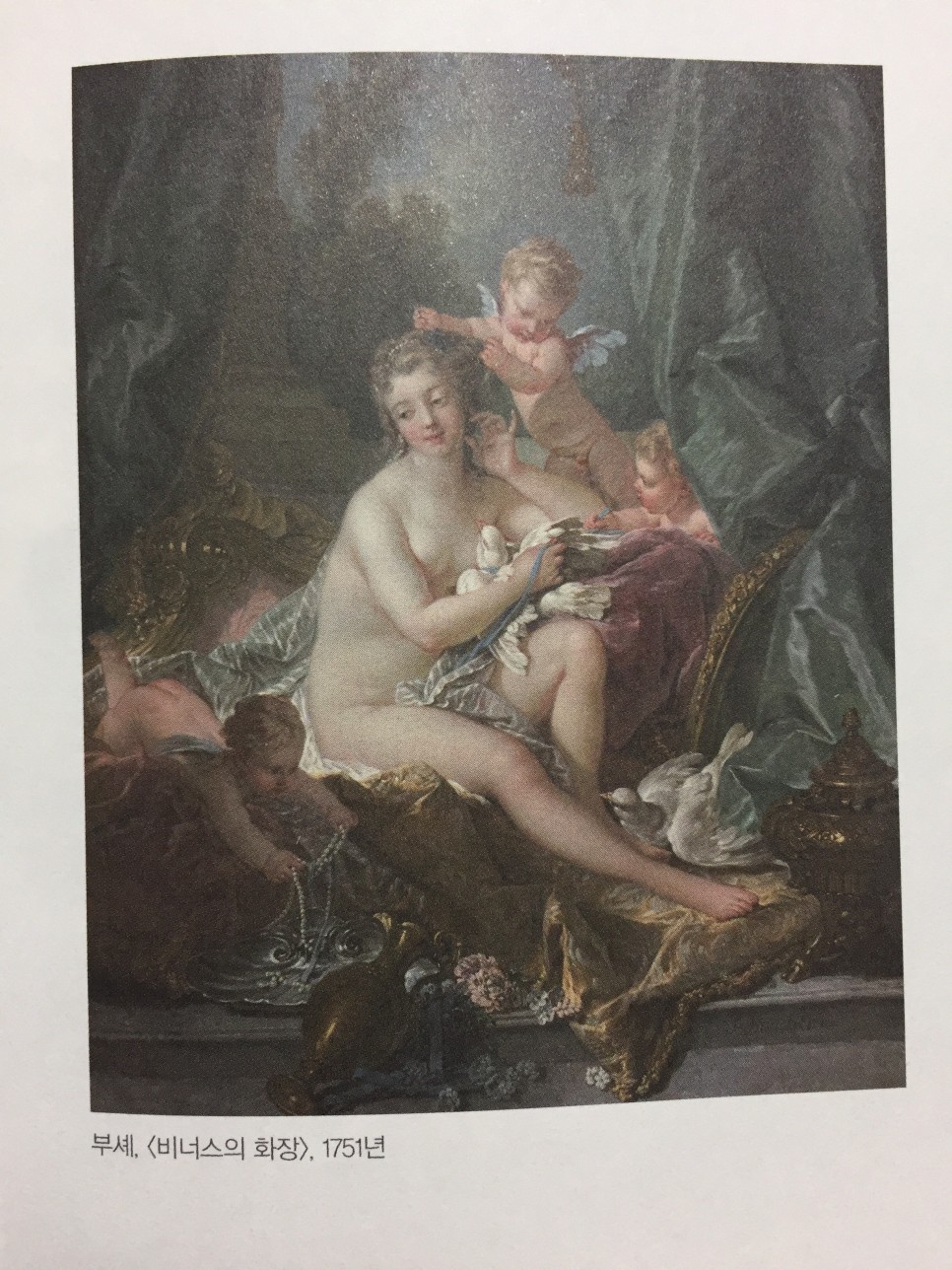

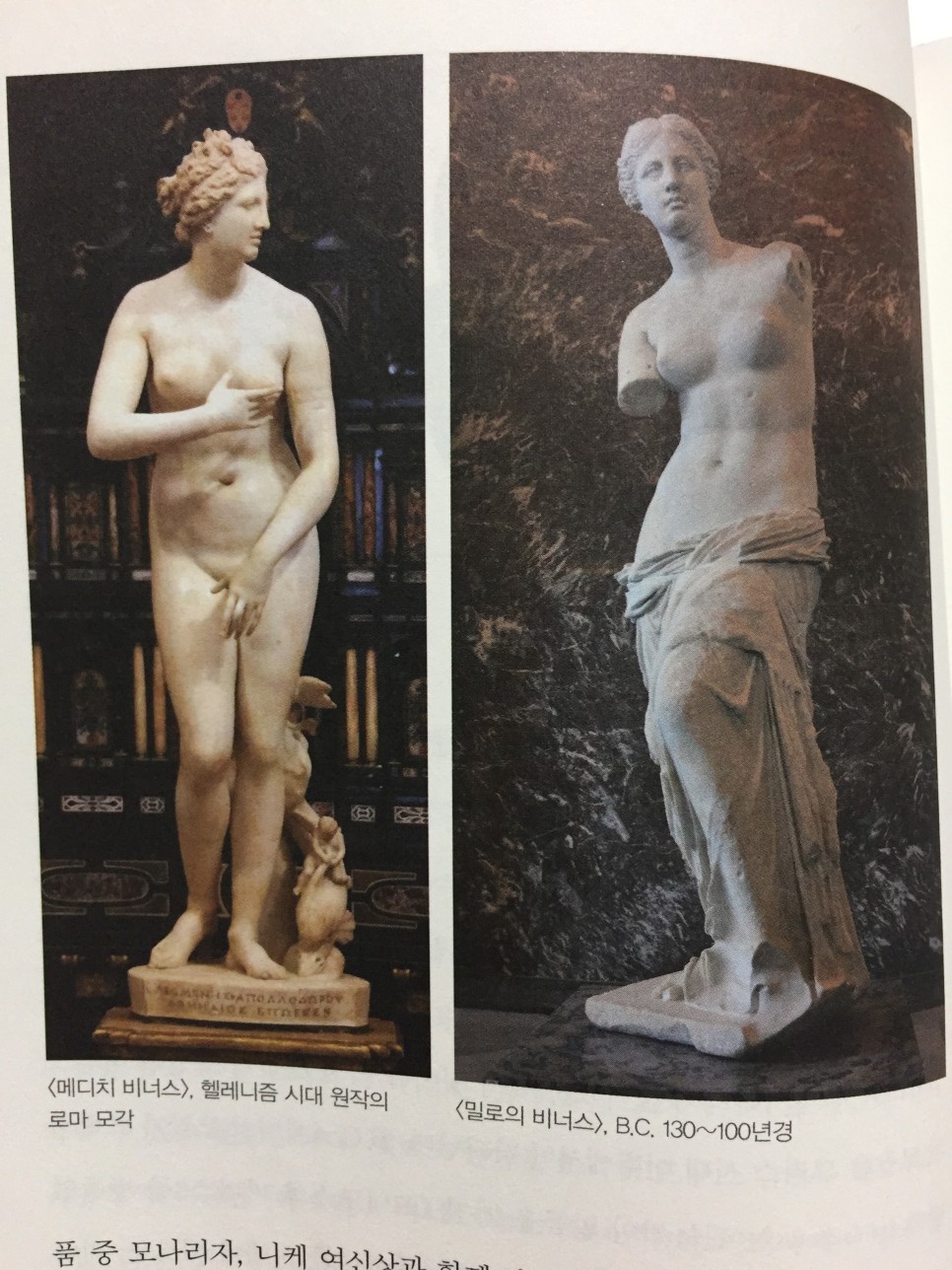

비너스는 미의 대명사여서 이 여신을 주제로 한 회화와 조각은 셀 수 없이 많다. 그러나 시대마다 사조가 다르고 화가와 표현방식도 제각각이어서 그림 속 비너스의 모습도 다양하다.여러 그림에서 볼 수 있는 특징은 시대에 따라 비너스의 몸매 또한 다르다는 것이다. <메디치 비너스>나 <울비노의 비너스>처럼 풍만한 체구의 비너스가 있는가 하면, <밀로의 비너스의 탄생>처럼 현대의 미적 기준에 가까운 비너스가 있다.남성 화가들이 그린 그림만 주로 접한 듯했지만 책에 실린 여성 화가 비너스는 또 다른 느낌이었다. 미의 여신이라는 명칭을 내걸고 나체로 아름다움을 뽐내거나 상대를 유혹하는 관능을 보이는 것이 아니라 여성을 성적으로 대상화할 만한 남성을 거부하는 그림을 그린 아르테미시아 젠틸레스키의 비너스는 신선했다.

토성은 지구 시간으로 29.5년에 한 번 태양을 돌기 때문에 대개 7년마다 계절이 바뀐다고 한다. 반면 자전은 매우 빨라 토성의 하루는 10시간 40분에 불과하다. 공전은 느리고 자전은 빠르다고 하니 만약 토성에 외계인이 살고 있다면 어떤 느낌일까 상상해 봤다.

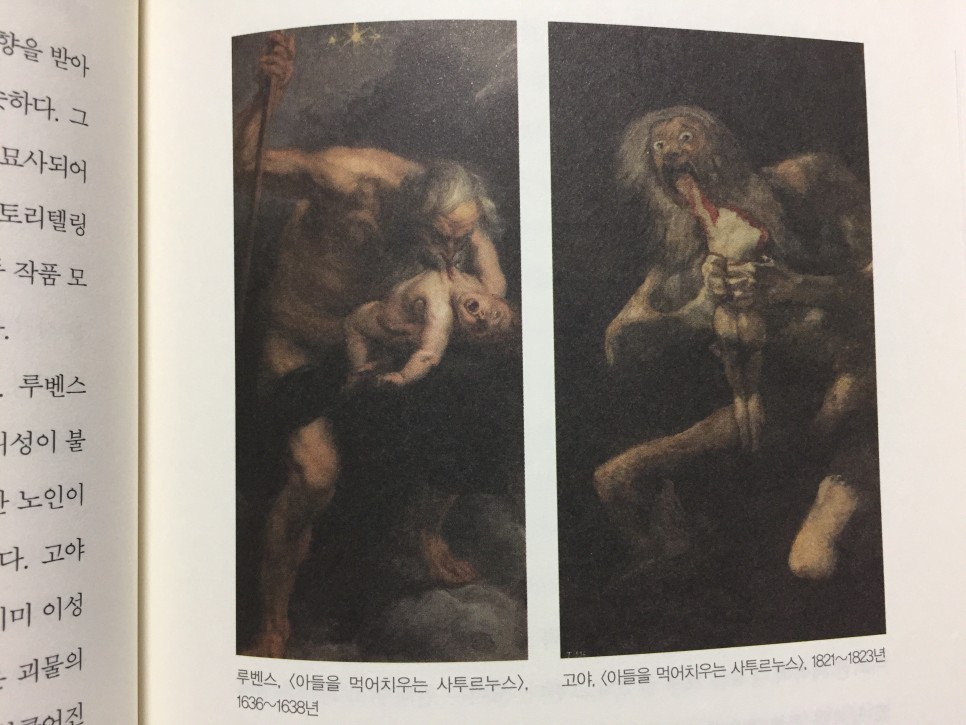

로마 신화에서 사투르누스는 농경신이지만 그리스 신화에서 시간을 다스리는 크로노스와 동일시되는 신이라고 한다. 그리스 로마 신화에 관한 책을 읽은 적이 있고 크로노스가 아버지 우라노스를 거세해 내쫓았던 일화가 생각났다. 그러나 크로노스 역시 자신의 자식에게 왕좌를 빼앗길 것이라는 예언에 제우스를 비롯해 헤라 포세이돈 등 신들을 포식했다.그 신화에서 시작된 그림이 루벤스와 고야가 각각 그린 <아들을 잡아먹는 사투르누스>다. 다른 미술서에서 몇번이나 본 고야의 그림은, 이미지 그 자체가 강렬해서 인상에 남았다. 광기 어린 표정을 짓고 있다. 루벤스의 그림은 이번에 처음 보는 것이지만 사투르누스의 표정보다 찢어지는 아기의 가슴살이나 고통스러워하는 표정이 사실적이고 섬뜩하다.

해왕성은 지구처럼 아름다운 푸른색이지만 사실은 지옥의 행성이나 다름없다. 표면이 고체와 액체 상태인 메탄으로 된 바다가 끝없이 펼쳐졌을 것으로 추정된다. 표면상으로는 1000기압 이상의 두꺼운 대기가 있어 햇빛이 전혀 들어오지 않는 어두운 메탄의 바다가 흔들리고 초속 수백 m의 태풍과 번개가 끊임없이 몰아친다고 한다. 바다의 신 포세이돈의 이미지에 왠지 딱 들어맞는 느낌이다.그런데 반전은 해왕성 바다가 자세히 보면 다이아몬드로 가득하다는 것이다. 메탄이 엄청난 고온과 고압에 의해 분해돼 탄소로 변했다가 다시 고온과 고압의 영향을 받아 다이아몬드로 변신한다는 것. 빛의 속도보다 빠르게 갈 수 있는 우주선 기술이 개발되면 가장 먼저 먼 해왕성을 향하는 것이 목표가 되지 않을까 한다.

지구에서 맨눈으로 가장 크게 보이는 달은 과학기술이 발전하기 이전에 신비한 존재였을 것이다. 물론 지금도 밤에 둥그렇게 뜬 보름달을 보면 그런 느낌이 든다.

이런 신비감 때문인지 각 시대를 살아가는 유명한 여자, 마담, 정부들은 자신을 디아나로 그린 회화와 조각상에 열광했다고 한다. 화가나 조각가의 작품 속에서도 여신 디아나가 되고 싶다는 열망을 이해할 수 있다.

태양계의 진정한 의미에서의 별은 태양이다. 내부 핵융합을 통해 스스로 빛을 발하는 태양 덕분에 나머지 모든 천체가 반사돼 빛을 발하기 때문이다. 태양의 질량은 지구의 약 33만 배로 태양계 전체 질량의 99.9%를 차지한다. 태양을 제외한 나머지 행성을 모두 합쳐도 0.1%가 되지 않는다.흥미로운 것은, 지구에서 태양까지의 거리는 약 1억 5 천만 킬로미터이지만, 태양으로부터의 빛은 8분 20초에 지구에 도달한다고 하는 것이다. 그러나 실은 태양 내부에서 핵융합을 통해 만들어진 빛이 반사돼 태양 표면까지 도달하는 데는 대략 10만 년 이상 걸린다고 한다. 그것은 우리가 지금 보는 태양빛은 약 10만 년 전에 만들어졌다는 뜻이다. 놀랍고 놀라운데 한편으로 생각하면 왠지 모르게 두려움을 느끼게 된다.

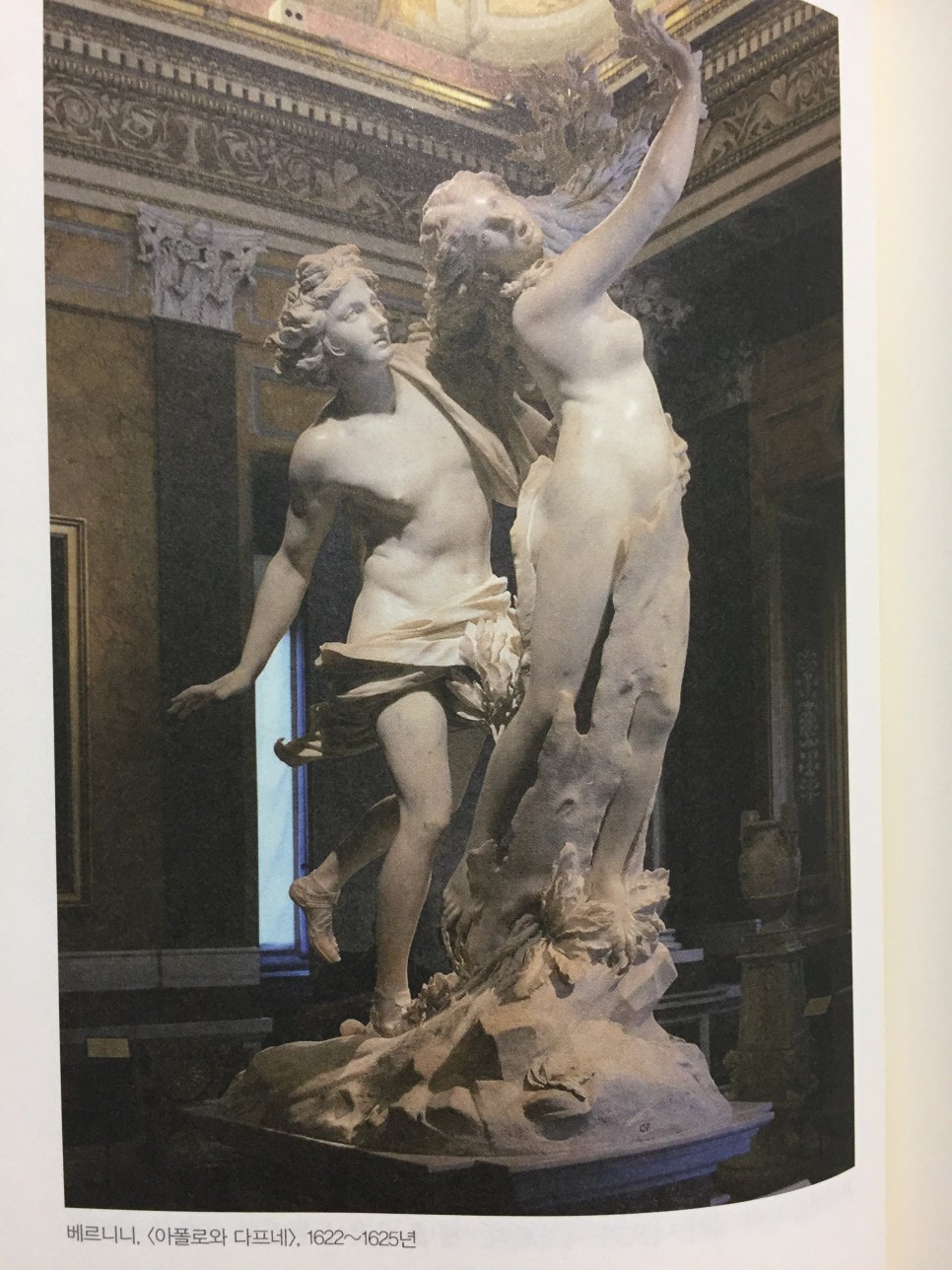

아폴로는 이성과 지성을 겸비한 존재로 여겨지기 때문인지 미술작품 속에서 표현된 그는 잘생긴 미남이 대부분이다. 그런 이유로 여성에게 디아나가 로망이었다면 남성의 로망은 태양신 아폴로였다. 가장 유명한 사람은 스스로를 태양왕이라고 칭한 루이 14세다. 아폴로 마니아로 궁정 공연을 할 때 아폴로 역할도 맡았다고 한다. 그리고 왕족 일가를 고대 신화의 주인공으로 그린 그림을 보면 자의식이 상당히 강했던 모양이다.(뭐, 왕이니까.)

PART 2 그림 속에 숨어있는 천문학 : 별, 우주, 밤하늘을 그린 화가들의 이야기

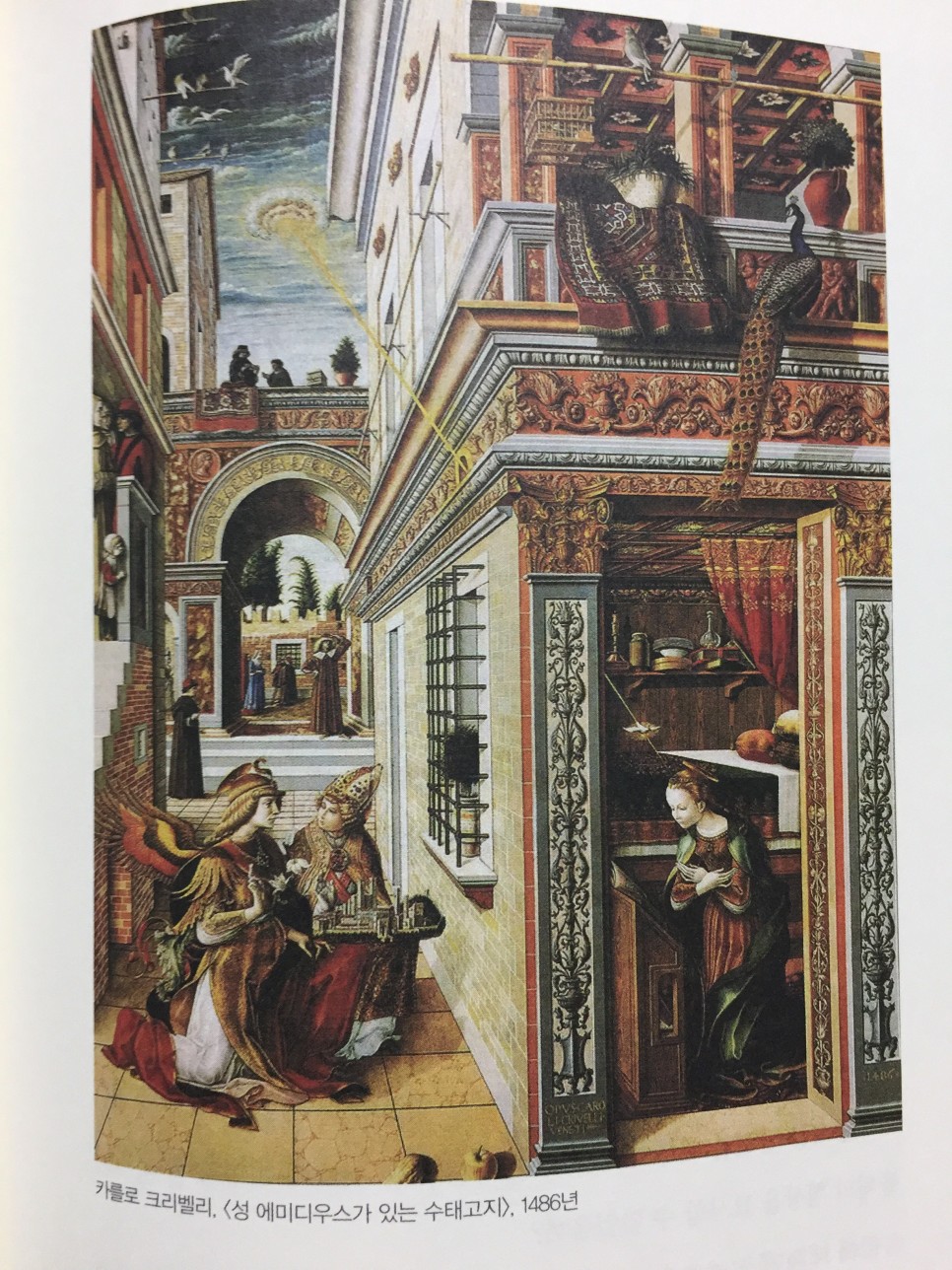

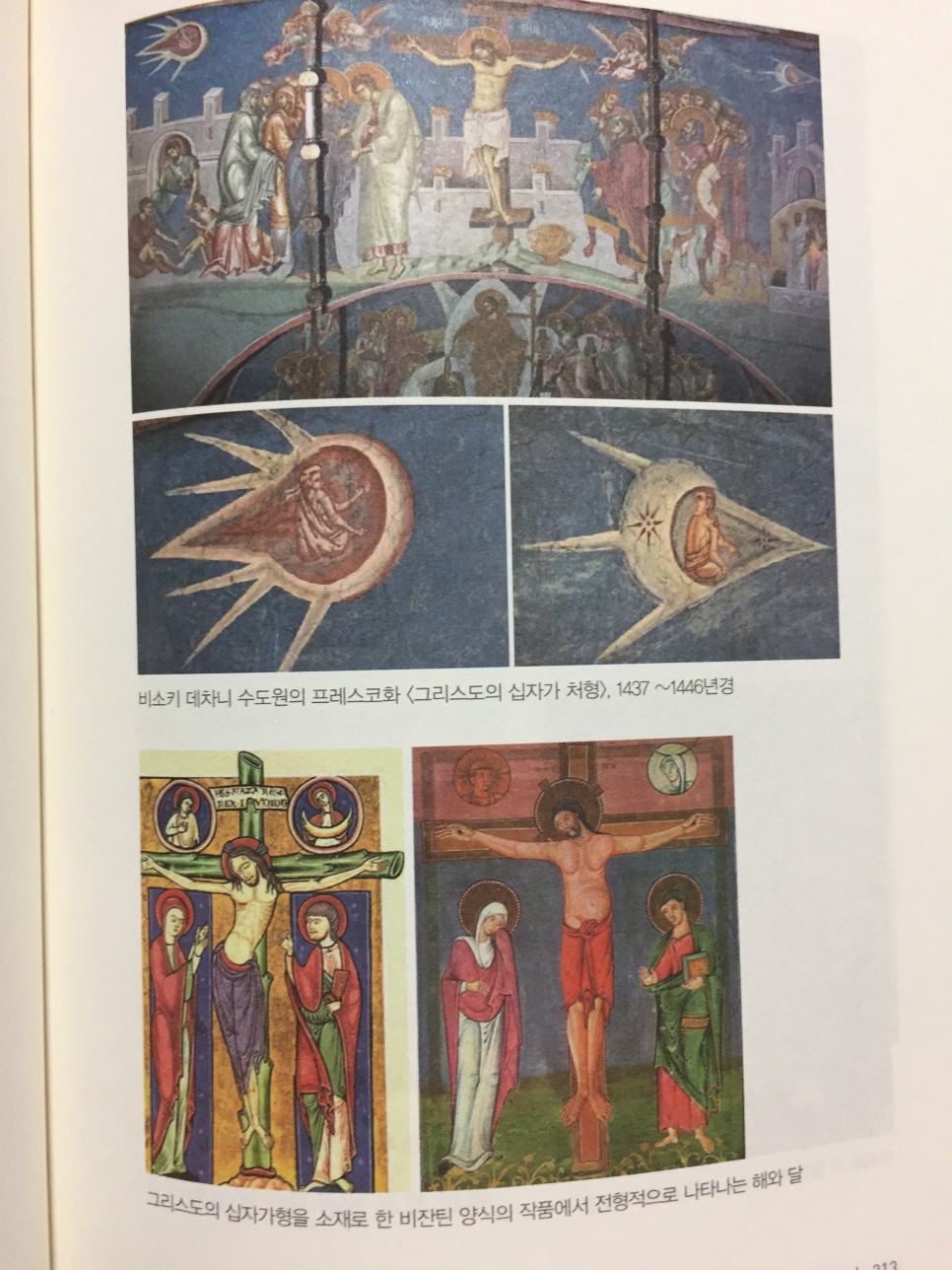

지금부터 머나먼 과거에 그려진 그림 속에서 UFO 자국이 발견되어 신기하기만 했다. 우주선에 탄 사람을 그린 그림이 있는가 하면, 성모 마리아의 머리에 광선 같은 것을 쏘는 비행접시 그림도 있었다.책을 쓴 저자는 현대의 시각에서 그림을 보기 때문에 UFO로 보일 수 있지만 그림이 그려진 당시 시각에서 보면 다른 의미일 것이라고 말했다. 현대를 살아가는 내 눈에는 UFO로밖에 보이지 않는다.

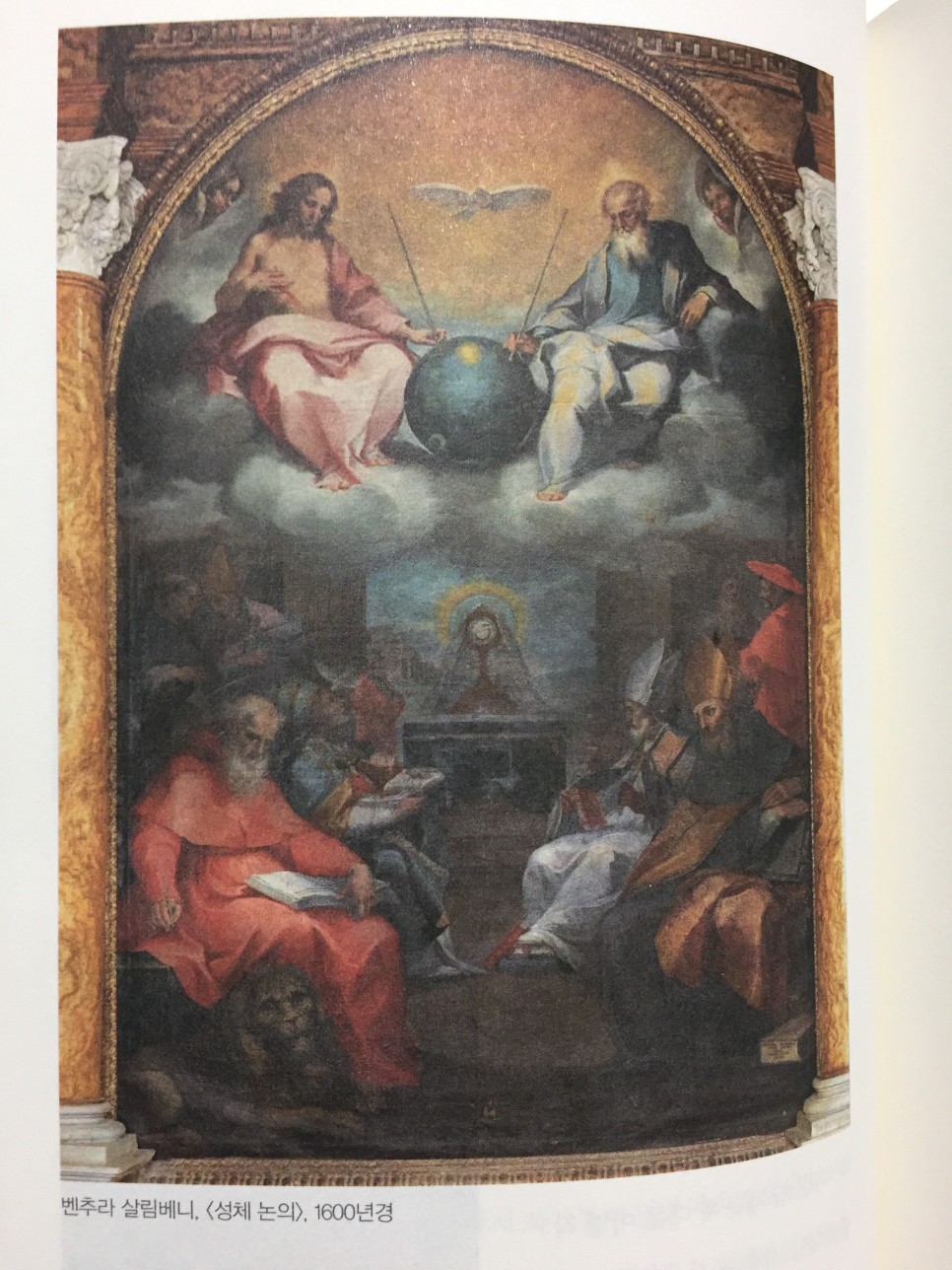

르네상스를 거쳐 현대로 다가오면서 화가들의 그림도 많이 변했다. 신화와 종교적인 그림이 아니라 과학 발전에 걸맞게 그림도 조금 과학적이었다.

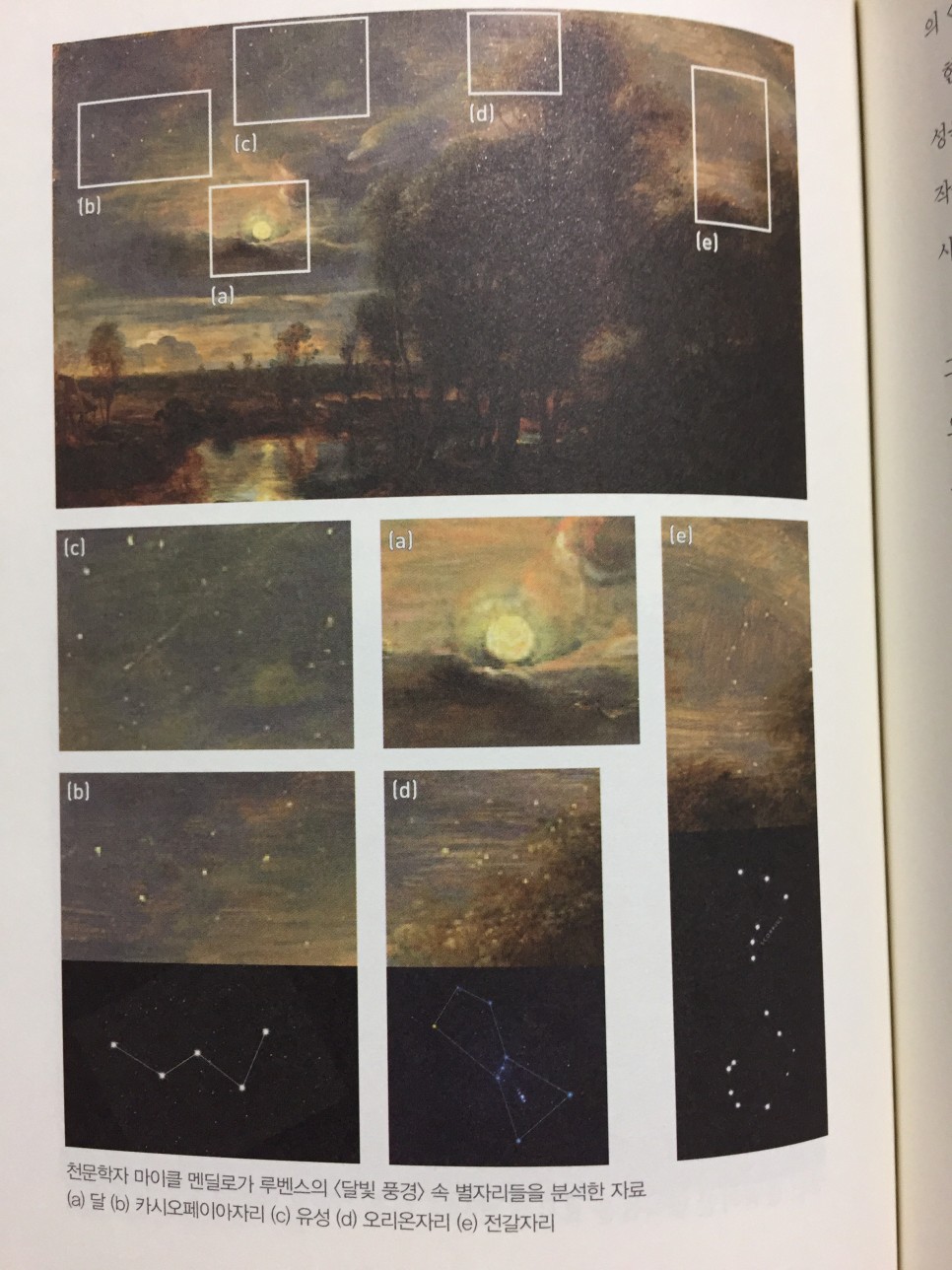

소개된 그림 중 가장 인상적이었던 작품은 루벤스가 그린 <달빛풍경>이라는 그림의 밤하늘 별자리였다. 그림 속 별자리는 루벤스가 살았던 플랑드르 지방에서 같은 밤에 동시에 볼 수 있는 것이 아니었다고 한다. 루벤스는 자신이 본 별자리를 생각해 내고 그 별자리를 한눈에 그려 넣었다.이렇게 별자리의 형태를 정확하게 그릴 수 있었던 이유는 루벤스가 아마추어 천문학자들과 교류했기 때문이라고 한다. 자신의 집에 사설 관측소를 설치할 정도로 천문학에 열중하던 니콜라 페일레스크가 천체를 관측하던 중 오리온 성운을 발견하고 루벤스에게 알려줬고 덕분에 오리온 성운을 그렸다는 이야기가 흥미로웠다.

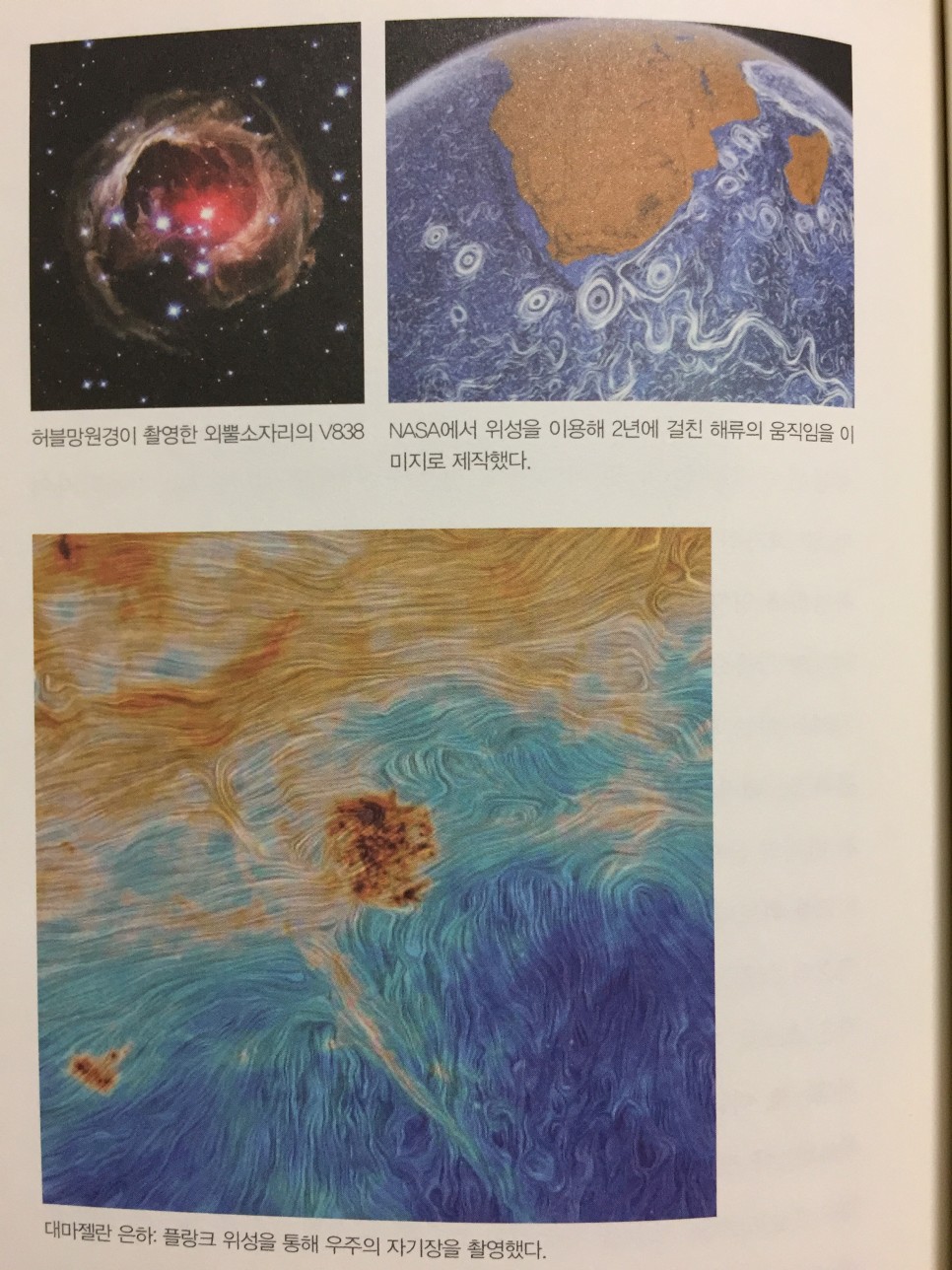

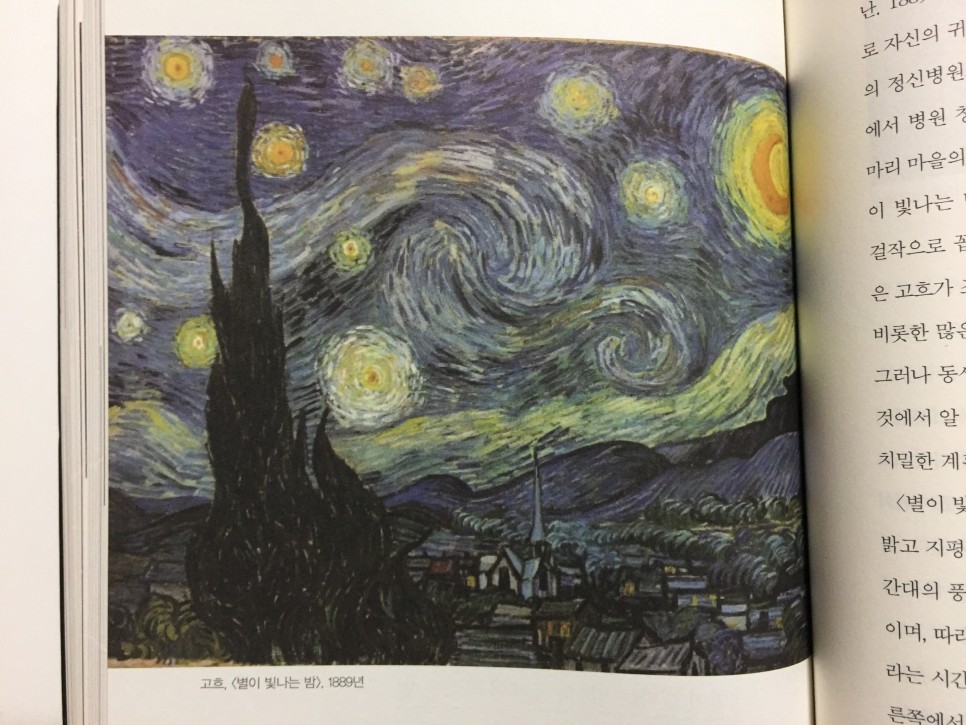

밤과 별을 유달리 사랑했던 곳호도 등장했다. 미술 관련 책을 읽을 때마다 빠지지 않는 고흐로 그의 그림에 익숙해졌지만 해류의 움직임을 형상화한 그림이나 우주의 자기장 촬영 사진을 보면 색다른 느낌이 들었다.

관심 있는 천문학과 그림을 이야기하는 이 책은 읽는 내내 즐거웠다. 좋아하는 천체에 아직 조금은 낯선 그림들이 융합돼 열중했다. 행성의 이름에 관한 것부터 그리스 로마 신화의 주신들, 그림이 그려진 시대에 관한 부분까지 모두 흥미로웠다. 이 책처럼 좋아하는 분야가 낯설지만 알고 싶은 분야가 융합된 책이 있으면 읽고 싶을 정도로 만족스럽다.

지식의 1+1 같은 책이어서 다행이다.